国内初の円建てステーブルコイン「JPYC」が金融庁の承認を得る見通しであるというニュースは、単なる技術的な進展に留まらず、日本のデジタル経済に大きな変革をもたらす可能性を秘めています 。この動きは、デジタル通貨が私たちの日常生活やビジネスに深く浸透していく新たな時代の幕開けを告げるものです。本レポートでは、この画期的な承認が持つ意味を深く掘り下げるとともに、海外の事例を参考にしながら、日本が今後ステーブルコインを通じてどのように進化していくのか、その全体像と未来像を解き明かします。

日本は2022年に資金決済法を改正し、他国に先行してステーブルコインに関する規制を導入しました 。これは単なる規制強化ではなく、国内事業者の国際競争力を高め、Web3産業の振興を目的とした戦略的な政策と見られています 。特に、準備金要件の緩和は、発行体が準備金から利回りを得ることを可能にし、ビジネスモデルの持続可能性を高めるための現実的な措置として評価されています 。この先行的な法整備は、Web3、デジタル資産取引、メタバースといった分野で日本が国際競争力を発揮するための重要なインフラ整備と位置付けられています 。この動きは、日本が中央銀行デジタル通貨(CBDC)の発行に慎重な姿勢を見せる米国 とは異なり、民間発行のステーブルコインをWeb3の基盤として積極的に活用する戦略を選んでいる可能性を示唆しています。これは、政府主導ではなく民間活力を重視する姿勢の表れであり、Web3エコシステムの多様性とイノベーションを促進する狙いがあると分析されます。

国内初の円建てステーブルコイン「JPYC」承認の衝撃と意味

JPYC承認の概要と法的分類の変遷

2025年8月にも日本の金融庁がフィンテック企業JPYCの発行する日本円連動型ステーブルコイン「JPYC」を承認する見通しと報道されました 。これが実現すれば、日本円ベースでは初の事例となり、デジタル通貨の歴史において画期的な一歩となります。これまでのJPYCは、資金決済法上の「前払式支払手段」として発行されており、原則として金銭による払い戻しができないという制約がありました 。しかし、今回の承認により、改正資金決済法に則り「電子決済手段」として新たに発行されることになります。この変更により、金銭による直接的な払い戻しが可能となる点が大きな転換点となります 。登録は資金移動業として行われる予定であり、これによりJPYCはより広範な金融サービスの一部として機能する道が開かれます 。

「電子決済手段」としてのJPYCの具体的なメリット

「電子決済手段」としてのJPYCは、ユーザーにとっていくつかの重要なメリットをもたらします。まず、金銭による払い戻しが可能となることで、ユーザーはデジタル資産を保有するだけでなく、必要に応じて容易に法定通貨に換金できるようになります。この機能は、ユーザーの信頼性を大幅に向上させ、日常的な利用を促進する基盤となります 。

次に、送金金額に制約がなくなる点が挙げられます。これまでの日本の規制では、外国発行のステーブルコインには1回あたり100万円までの送金上限が設けられていました 。しかし、JPYC(信託型)は100万円以上の大口送金も可能となるため、企業間取引や高額な国際送金において、その利便性が飛躍的に向上すると期待されます 。

さらに、JPYCが電子決済手段の類型の中で「信託型」での発行を目指している点も重要です 。電子決済手段には「銀行預金型」「資金移動型」「信託型」の3つの類型がありますが、信託型は最も制約が少ないとされています 。この選択は、より柔軟な運用や、Web3ネイティブな新しいビジネスモデルの構築を可能にする基盤となります。信託型は、信託銀行が裏付け資産を管理するため、ユーザー保護の観点からも高い信頼性を提供できます。銀行本体によるパーミッションレス型ステーブルコインの発行が行政実務上認められない現状 において、信託型は実用化への現実的な道筋を提供し、日本の金融システムに新たなデジタルレイヤーを構築する可能性を秘めていると言えるでしょう。

なぜ今、円建てステーブルコインが日本にとって重要なのか

円建てステーブルコインの登場は、日本経済にとって多岐にわたる重要な意義を持ちます。第一に、個人による海外送金や法人の国際決済が円ベースで可能になることで、既存の国際送金にかかるコストの削減と利便性の向上が期待されます 。これは、グローバルなビジネス展開を行う企業や、海外に送金する個人にとって大きな恩恵となるでしょう。

第二に、分散型金融(DeFi)サービスでの活用が見込まれ、日本人ユーザーにとって使いやすい環境が整うことにつながります 。これまでDeFi市場はドル建てステーブルコインが主流でしたが、円建ての安定したデジタル資産が利用可能になることで、日本国内でのDeFi市場の活性化が期待されます。

第三に、Web3、デジタル資産取引、メタバースといった新たな産業の振興において、パーミッションレス型ステーブルコインの安全かつ自由な利用環境整備が不可欠であるとされています 。円建てステーブルコインは、これらの次世代デジタル経済圏における決済インフラとして機能し、日本が国際競争力を発揮するための重要な基盤となります。

今回の法的分類の変更は、JPYCが「投機対象」から「決済手段」へとその本質的な役割を明確にシフトさせることを示しています。これは、日本政府がステーブルコインをWeb3経済のインフラとして位置づけ、実用化を加速させたいという強い意志の表れであると解釈されます。法的枠組みの中で運営されることで、ユーザー保護のための措置が義務化され、信頼性が向上するため、これまで暗号資産に懐疑的だった層や企業も安心して利用できるようになり、市場の拡大に直結すると考えられます。特に、これまで100万円の送金上限があった外国発行コインと比較して、JPYCが上限なしで送金可能になる点は、企業間取引や大口の国際送金において大きなアドバンテージとなるでしょう。

ステーブルコインの基礎知識:種類、メリット、そして過去の教訓

ステーブルコインとは何か?

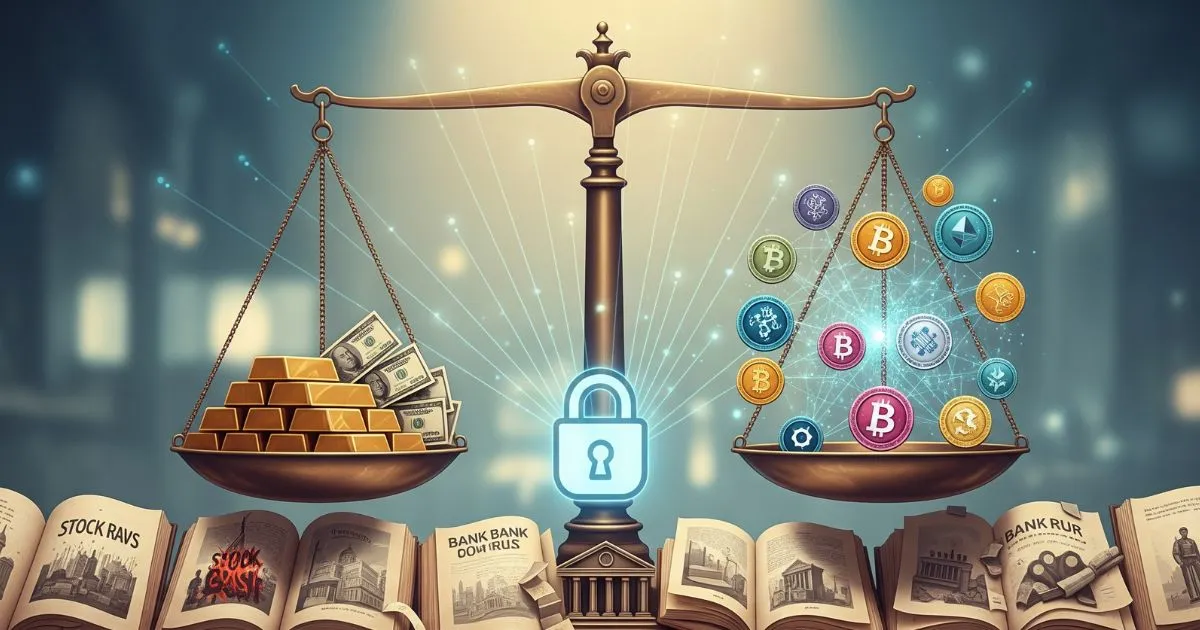

ステーブルコインとは、米ドルや日本円などの法定通貨、金などの実物資産、あるいは他の暗号資産といった特定の資産にその価値を連動させることで、価格の安定性を保つように設計されたデジタル通貨の一種です 。ビットコインのような従来の暗号資産が大きな価格変動を伴う投機的な側面が強いのに対し、ステーブルコインは価格変動が小さいため、日常的な決済手段や国際送金、分散型金融(DeFi)プラットフォームなどでの活用が見込まれています 。

ステーブルコインの主要な種類

ステーブルコインは、その裏付け資産のメカニズムによって主に以下の3種類に分類されます 。

- 法定通貨担保型: 最も一般的なタイプで、米ドルや日本円などの法定通貨、またはリスクの低い国債などを担保として保持し、法定通貨と1対1で連動した価格を維持します 。

- USDC(USD Coin): 米ドルに1:1で連動し、現金と米国債で100%裏付けられています 。発行会社であるCircle社は定期的な監査レポートを公開しており、高い透明性と信頼性を備えていると評価されています 。

- USDT(テザー): 市場規模で群を抜いており、圧倒的な流通量を誇ります 。しかし、その裏付け資産の透明性や情報開示については課題が残ると指摘されており、専門家の間ではUSDCの方が信頼性が高いと評価される傾向にあります 。

- 暗号資産担保型: ビットコインやイーサリアムなどの他の暗号資産を担保として、価格を維持します 。暗号資産の価格変動リスクを考慮し、通常はステーブルコインの発行額よりも多くの担保資産を預け入れる「過剰担保」の仕組みを採用しています 。

- DAI(ダイ): イーサリアムブロックチェーン上で稼働する代表的な暗号資産担保型ステーブルコインです 。MakerDAOという分散型自律組織(DAO)によって管理されており、分散型であるため、発行者や特定の国の規制当局が恣意的に資産を差し押さえることが不可能な「耐検閲性」を持つという特徴があります 。

- アルゴリズム型(無担保型): 特定の裏付け資産を持たず、市場の需要と供給に基づいて、プログラム(アルゴリズム)が自動的にトークンの発行や焼却を調整することで価格を維持しようとします 。

ステーブルコインが持つ主要メリット

ステーブルコインは、その設計思想から、従来の暗号資産にはない多くのメリットを提供します。

- 安定した価値: 法定通貨にペッグされているため、価格変動が極めて小さいことが特徴です 。これにより、資産保管や日常決済に適しており、暗号資産市場が不安定な際のリスクヘッジや、一時的な価値の保存先として利用できる点が大きなメリットとなります 。

- 迅速かつ低コストな送金: ブロックチェーン技術を活用するため、国際送金において、従来の銀行システムよりもはるかに迅速(数分から数十分程度)かつ低コスト(ほぼゼロ、またはわずかなネットワーク手数料)で完了するという大きな利点があります 。これは、特に国境を越えた資金移動における時間とコストを大幅に削減できることを意味します。

- プログラマブルな特性: スマートコントラクトと組み合わせることで、単なる決済を超えた高度な機能を実現できます 。例えば、エスクローサービス、条件に応じた自動支払い、ストリーミング送金、サプライチェーンにおける自動決済、トークン化証券の配当支払いなどが可能となり、多様な金融サービスをブロックチェーン上で効率的に実現する基盤となります 。

- 金融包摂の促進: 銀行口座を持たない人々(アンバンクト)に対しても、スマートフォンとインターネットがあれば金融サービスへのアクセスを可能にし、経済的機会を拡大する可能性があります 。

過去の教訓:TerraUSD(UST)崩壊事例とその示唆

ステーブルコインの安定性に対する信頼は、その普及において最も重要な要素です。2022年5月に発生したTerraUSD(UST)の崩壊は、その重要性を浮き彫りにした痛ましい事例となりました 。USTは、特定の裏付け資産を持たず、LUNAという別のトークンとのアルゴリズムによって価格を維持しようとする「アルゴリズム型(無担保型)」ステーブルコインでした 。その価格安定性は、投資家の信頼とアルゴリズムの機能に依存しており、システム崩壊のリスクが指摘されていました 。

しかし、市場の混乱の中でUSTのドルペッグが外れると、アルゴリズムは機能せず、UST価格が1ドルを割り込み、同時にLUNAもその価値をほぼ完全に失うという「デススパイラル」を引き起こしました 。この暴落により、USTとLUNAで合計400億ドル以上もの価値が失われ、多くの個人投資家が全財産を失う事態となりました 。この事例は、「担保が不十分なアルゴリズム型ステーブルコインは、どれほど長期間成功しても、最終的には失敗する」という、ステーブルコイン設計における極めて重要な教訓を残しました 。

USTの崩壊や、2023年3月のシリコンバレー銀行(SVB)破綻に伴うUSDCの一時的なドルペッグ乖離 は、ステーブルコインの「安定性」という根幹が揺らぐ事態を示しました。これらの経験から、市場はより透明性が高く、裏付け資産が明確な法定通貨担保型、特に現金や国債で100%裏付けられたUSDCのようなタイプへと収斂していく傾向が見られます 。USDTは市場規模で圧倒的ですが、情報開示や説明責任に課題が残ると指摘されており 、信頼性ではUSDCに軍配が上がるという専門家の評価があります 。この傾向は、ステーブルコインが投機的な暗号資産市場から、より伝統的な金融システムに統合される「規制準拠のオンショア・ステーブルコイン」へと進化していることを示しています 。信頼性と透明性が、今後のステーブルコイン普及の鍵となるでしょう。

ステーブルコインの最大のメリットの一つは、単なる電子決済を超えた「プログラマブルな特性」にあるとされています 。これはスマートコントラクトと組み合わせることで、エスクロー、自動送金、サプライチェーン金融、M2M決済など、従来の金融システムでは難しかった、あるいはコストがかかりすぎた自動化・効率化を可能にします 。住信SBIネット銀行によるサプライチェーン自動決済の検討事例 は、日本でもこの可能性が具体的に模索されていることを示しています。このプログラマブルな特性は、Web3経済圏における新たなビジネスモデルや、Society5.0のような未来社会の基盤となり得る可能性を秘めています 。単なる通貨のデジタル化に留まらず、金融取引そのもののあり方を根本から変革する潜在力を持つと言えるでしょう。

主要ステーブルコイン比較表

| 銘柄 | 時価総額(概算) | 裏付け資産 | 発行体 | 主要な特徴 |

| USDT (テザー) | 約1,400億ドル | 不明瞭な現金、コマーシャルペーパー等 | テザー社 (Tether) | 市場最大規模、圧倒的な流通量。情報開示と説明責任に課題が残ると指摘される 。 |

| USDC (USD Coin) | 約415億ドル | 現金+米国債で100%裏付け | サークル社 (Circle) | 極めて高い透明性と安全性で、多くの専門家が「最も信頼できる」と評価。月次レポートで透明性が担保 。 |

| DAI (ダイ) | 約50億ドル | ETHやUSDC等の暗号資産(過剰担保) | MakerDAO (分散型自律組織) | 分散型であるため耐検閲性・耐改ざん性が高い。DeFi市場における主要な安定資産 。 |

| JPYC (信託型) | (今後拡大見込み) | 日本円(信託銀行による管理) | JPYC株式会社 | 国内初の円建て電子決済手段。金銭による払い戻し、送金金額に制約なし。最も制約の少ない「信託型」 。 |

※時価総額は変動するため、概算値です。

世界の主要国におけるステーブルコイン規制の最前線

規制の必要性と国際的な動向

ステーブルコインは、その利便性と普及の可能性から、各国政府や規制当局の注目を集めています。しかし、その急速な成長は、金融市場の安定性、マネーロンダリングやテロ資金供与(AML/CFT)といった犯罪防止、そして投資家保護の観点から、厳格な規制の必要性を浮き彫りにしています 。特に、過去のTerraUSD崩壊事例は、裏付け資産の透明性や発行体の信頼性が不十分であれば、信用不安に直結し、市場全体に波及するリスクがあることを示しました 。このため、各国で法整備が急速に進んでおり、グローバルな規制の統一化が模索されている状況です 。

主要国の規制動向

世界各国は、ステーブルコインの潜在的なメリットを享受しつつ、リスクを管理するために、それぞれのアプローチで規制の枠組みを構築しています。

- 米国: 米国では、ステーブルコインに関する包括的な規制枠組みを定める「GENIUS法案」が上院で審議を続けています 。この法案は、ステーブルコイン発行者に対し、準備資産の保有を義務付け、マネーロンダリング対策として「銀行秘密法」の適用を求めています 。また、外国のステーブルコイン発行者が米国で事業を行う場合には、米財務省から米国と同等の規制下にあるとの判断を受ける必要があるとされています 。USDCの発行体であるCircle社は、規制当局からの要請やアンチマネーロンダリング要件に該当する場合、USDCアドレスの凍結機能を持つことが確認されています 。これは、ハッキングやマネーロンダリングの抑止につながる一方で、一部の有識者からは中央集権的なコントロールへの懸念も指摘されています 。米国政府と議会がステーブルコインの推進に注力しているのは、中央銀行デジタル通貨(CBDC)、いわゆるデジタルドルの発行と距離を置く意味もあると見られています 。

- 欧州連合(EU): 欧州連合では、暗号資産市場規制法案(Markets in Crypto-Assets Act:MiCA)が2024年に完全施行される予定です 。MiCAは、EU全加盟国で暗号資産を扱うすべての企業に統一規則を導入することを目的としており、投資家保護、市場の安定性、透明性の確保、マネーロンダリングやテロ資金供与の防止を目指しています 。ステーブルコインは「資産参照型トークン」などに分類され、ライセンス制度や消費者保護要件などが詳細に定められることになります 。MiCAは、EU域内での暗号資産市場の断片化を防ぎ、単一市場としての強みを活かすことを狙っています。

- シンガポール: シンガポール金融管理局(MAS)は、ステーブルコインに関する最終的な規制枠組みを公表しました 。この枠組みは、シンガポールドル(SGD)もしくはG10通貨にペッグされる単一通貨ステーブルコイン(SCS)に適用されます 。シンガポールはリスクベースのアプローチを採用しており、金融市場の安定性を脅かすリスクが高い法定通貨ペッグ型に焦点を当て、厳格な準備資産要件を課しています 。具体的には、発行体は流通額の100%に相当する現金・現金同等物、短期国債等を準備資産として保有し、これらを日次で時価評価し、月次で開示、年次で監査し、認可金融機関で保管することが義務付けられています 。

- 中国: 中国の規制当局は、ステーブルコインを利用した違法投資スキームや詐欺行為の急増に対し、市民に注意を呼びかけ、関連研究やセミナーの自粛を命じています 。中国政府はステーブルコインに対する警戒感が強く、国内での利用を厳しく制限している状況です。人民元建てステーブルコインの事例も存在しますが、これらは中国本土以外での利用に限定される見通しです 。

米国、EU、シンガポール、そして日本と、主要各国がステーブルコインの包括的な規制整備を急ピッチで進めていることは、過去のテラUSD崩壊 やSVB破綻によるUSDCの一時的なドルペッグ乖離 といった不安定要因への対応であり、発行体の信頼性や担保資産の透明性確保が最優先課題となっていることを示しています 。この規制の進展は、市場を「規制準拠のオンショア・ステーブルコイン」と「オフショアおよび分散型/合成ステーブルコイン」の二極化へと導いています 。規制準拠型は、高い透明性、規制遵守、伝統的金融システムとの統合を特徴とし、機関投資家や企業間決済での採用を牽引するでしょう 。この二極化は、ステーブルコインが単なる「暗号資産」から、より広範な「金融インフラ」へとその位置付けを変えつつあることを明確に示しています。規制の明確化は、信頼性を求める機関投資家や大企業にとって参入障壁を下げ、市場全体の健全な成長を促す重要な要素となります。

また、各国の規制アプローチには戦略的な差異が見られます。米国はCBDCに距離を置きつつ 、民間発行のステーブルコインの規制整備を進めることで、その推進を図っています。EUのMiCAは、EU全域で統一的な規制を導入することで、市場の断片化を防ぎ、単一市場としての強みを活かそうとしています 。シンガポールは、リスクベースのアプローチで、金融安定性を脅かすリスクが高い法定通貨ペッグ型に焦点を当て、厳格な準備資産要件を課しています 。一方、中国はステーブルコインに対する警戒感が強く、国内での利用を厳しく制限している状況です 。これらの差異は、各国が自国の金融システムや経済戦略、そして既存の金融機関の立ち位置を考慮して、ステーブルコインをどのように位置づけるかという思想の違いを反映しています。日本は、他国に先行して規制を導入しつつも、準備金要件の緩和など実用性を重視する「現実的で成長志向」のアプローチ を取っており、これは国内のWeb3産業育成に強い意欲があることを示唆していると捉えられます。

世界のステーブルコイン規制動向(主要国)

| 国/地域 | 主要な規制法案/枠組み | 施行状況/審議状況 | 規制の主な目的 | 主要な規制内容 | 特筆すべき点 |

| 日本 | 改正資金決済法 | 2023年6月施行 | 利用者保護、マネーロンダリング対策、Web3産業振興 | 電子決済手段の定義、発行者・仲介者の登録制、分別管理、金銭預託禁止、外国発行コインの100万円上限規制(JPYC信託型は対象外) 、準備金要件の緩和 | 世界に先行して詳細な規制を導入。準備金要件緩和により、発行者が利回りを得ることを可能にし、国際競争力強化を目指す「現実的で成長志向」のアプローチ 。 |

| 米国 | GENIUS法案など | 上院で審議続行中 | 金融安定、犯罪防止、投資家保護 | 包括的規制枠組み、発行者の準備資産保有義務、銀行秘密法適用(AML/CFT)、外国発行者の同等規制判断要件 、USDCアドレス凍結機能 | CBDC発行と距離を置き、民間発行ステーブルコインの規制整備を推進。イデオロギーよりも実用性を重視 。 |

| 欧州連合 (EU) | MiCA (Markets in Crypto-Assets Act) | 2024年に完全施行予定 | 投資家保護、市場の安定性・透明性確保、AML/CFT | 統一規則導入、ステーブルコインを「資産参照型トークン」等に分類、ライセンス制度、消費者保護要件、発行者の償還義務 | EU全域で統一的な規制を導入し、市場の断片化を防ぐ。 |

| シンガポール | MAS規制枠組み | 2023年8月公表 | 金融安定、利用者保護、AML/CFT | SGD/G10通貨ペッグの単一通貨ステーブルコインに適用、リスクベースアプローチ、準備資産100%保有義務(現金・国債等)、日次時価評価、月次開示、年次監査 | 金融安定性を脅かすリスクが高い法定通貨ペッグ型に焦点を当て、厳格な準備資産要件を課す。 |

| 中国 | (個別通達・禁止措置) | 継続的な規制強化 | 違法金融活動防止、詐欺防止、金融安定 | ステーブルコイン利用の違法投資スキームへの警告、関連研究・セミナーの自粛命令、人民元建てステーブルコインの国内利用制限 | ステーブルコインに対する警戒感が強く、国内での利用を厳しく制限。 |

海外事例から読み解くステーブルコインの多様なユースケース

ステーブルコインは、その価格安定性という特性から、従来の暗号資産では難しかった多岐にわたる実用的なユースケースを生み出しています。単なる投機対象ではなく、デジタル経済のインフラとして、すでに世界中で様々な形で活用され始めています。

国際送金・クロスボーダー決済

ステーブルコインは、国際送金やクロスボーダー決済の分野で、既存のシステムに革新をもたらしています。

- 企業間取引(B2B): 中小企業の輸出入代金の即時送金によるキャッシュフロー改善、親会社・子会社間の資金移動の即時化、サプライチェーン金融での早期支払いなど、企業間の効率的な資金移動に大きく貢献します 。従来の国際送金は、銀行を介するため時間とコストがかかるという課題がありましたが、ステーブルコインはこれを劇的に改善します。

- 個人間送金(C2C/B2C): PayPalやCash Appといった大手決済アプリでの利用が始まり 、外国人観光客が日本国内でドル建てステーブルコインを使って即座に円転決済を行ったり、日本人が海外で現地通貨への両替不要で決済を行ったりすることが可能になります 。これらの利用により、従来の国際送金に比べて、送金が迅速(遅くとも数分から数十分程度)かつ低コスト(ほぼゼロ、またはわずかなネットワーク手数料)で完了するという大きな利点があります 。この劇的な改善は、特に中小企業の輸出入代金決済におけるキャッシュフロー改善 や、途上国における報酬支払い など、経済活動の効率化に直接貢献します。PayPalが独自ステーブルコインPYUSDを発行し、ECへの導入を開始した事例 は、大手企業もこの分野に本格参入していることを示しています。ステーブルコインによる国際送金の普及は、既存の銀行間送金システム(SWIFTなど)の優位性を揺るがし、金融機関に新たなビジネスモデルへの適応を迫るでしょう。これは、グローバルな金融市場の再構築を促し、より分散型で効率的な決済インフラへの移行を加速させる可能性があります。

DeFi(分散型金融)とDAO(分散型自律組織)

ステーブルコインは、Web3エコシステムの中核であるDeFiやDAOにおいて、不可欠な存在となっています。

- DeFiにおける安定資産: 価格変動リスクを避け、安定した利息収入を得るための貯蓄・投資商品として利用されます 。例えば、DAIはDeFi市場における主要な安定資産として広く利用されており、2023年時点の時価総額は50億ドルを超え、分散型ステーブルコインのモデルケースとなっています 。

- DAOの資金管理: DAO(分散型自律組織)は、リーダーや管理者がいなくてもブロックチェーン上で世界中の人々が協力して管理・運営される組織であり、中央管理者がいない、透明性が高い、誰でも参加できるという特徴を持ちます 。DAOの資金管理は通常、すべての主要メンバーが同意した場合にのみ使用できるマルチシグネチャウォレットによって行われます 。MakerDAOはDAIを管理する最も古く、成功したDAOの一つとして知られています 。ステーブルコインは、DAOの資金管理において安定した価値を持つ基軸通貨として機能し、ガバナンス投票やスマートコントラクトによる自動執行と組み合わせることで、効率的かつ透明性の高い資金運用を可能にします 。

Web3、ゲーム、NFTマーケットプレイス

Web3の進化に伴い、ステーブルコインは新たなデジタル経済圏の決済手段としてその役割を拡大しています。

- デジタル経済圏の決済手段: ブロックチェーンゲームにおける決済システムの確立や、NFTマーケットプレイスでの決済手段として広く利用されています 。これにより、ユーザーは安定した価値を担保された状態で、デジタルアセットの取引が可能となります 。

- 経済圏の拡大: 企業独自のポイントをJPYCのようなステーブルコインと交換し、その経済圏を広げるという活用事例も考えられます 。実際に、台湾のファミリーマートが自社のポイントをUSDCに交換する取り組みを始めており、これは現実世界とデジタル通貨の連携の好例です 。

- Web3インフラとしての役割: Web3の次のフェーズでは、単なるアセットクラスとしての利用から具体的な産業ユースケースが生まれつつあり、ステーブルコインはそのインフラとして必要不可欠なものと位置付けられています 。特に、日本のゲームやアニメは世界的な競争力を持つ分野であり 、円建てステーブルコインの登場は、これらのコンテンツとWeb3技術の融合を加速させ、新たなデジタル経済圏を創出する可能性を秘めています 。ステーブルコインは、Web3の世界において、現実世界の価値とデジタル世界の価値を繋ぐ「ブリッジ」の役割を果たすでしょう。これにより、Web3サービスがより多くの一般ユーザーに普及し、単なる投機対象ではなく、実用的な経済活動の基盤として機能するようになります。日本の円建てステーブルコインは、このグローバルなWeb3エコシステムにおいて、日本発のコンテンツやサービスが世界に展開するための重要なインフラとなる可能性を秘めていると言えます。

その他:未来の可能性を広げるユースケース

ステーブルコインの応用範囲は、上記の主要な分野に留まらず、さらに多様な可能性を秘めています。

- 給与・報酬支払い(ペイロール): トルコやアルゼンチンのような通貨下落が大きい国では、自国通貨の価値変動リスクを避けるため、ステーブルコインを使い生活費を保護する人が増加しています 。アフリカでは、フリーランスがUSDTで直接支払いを受け、ローカル取引所で現地通貨に換金する事例も見られ、給与や副業報酬の支払い手段として一般化していく可能性が高いです 。

- M2M(IoT経済圏)決済: スマートホームやスマートシティにおいて、家庭内スマートメーターやEVが使用料をリアルタイムに自動決済したり、自動運転モビリティの運賃決済、産業機械の自動発注・決済、AIエージェント間のデータ取引など、IoT経済圏での自動化されたマイクロ取引に活用されます 。これは、Society5.0のような未来社会における基盤技術となり得ます。

- 寄付・クラウドファンディング: ステーブルコインは、ボラティリティを抑えつつ、グローバルかつ迅速に、透明性をもって支援資金を集め・分配する仕組みをもたらします 。寄付金の流れをブロックチェーン上で透明化し、スマートコントラクトで管理するプラットフォームも登場しています。

- 仮想通貨デビットカードへのチャージ: Crypto.comやBinanceの仮想通貨デビットカードなどでは、カード利用時の価格変動リスクを回避するため、ステーブルコインで残高を保有するユーザーが増加しています 。これにより、日常の支払いにデジタル資産をより安心して利用できるようになります。

ステーブルコインの多様なユースケースと具体例

| 主要な活用シナリオ | 具体的なユースケース | 関連するメリット/効果 | 具体的な事例 |

| 国際送金・クロスボーダー決済 | 企業間の輸出入代金決済 | キャッシュフロー改善、即時送金、コスト削減 | PayPal (PYUSD発行、EC導入) |

| 親会社・子会社間の資金移動 | 資金移動の即時化、効率化 | ||

| 個人間の国際送金 | 手数料削減、迅速な決済 | PayPal, Cash AppでのUSDC利用 | |

| 外国人観光客の国内決済 | 両替不要、即時円転決済 | 台湾ファミリーマートのポイントUSDC交換 | |

| DeFi(分散型金融) | 安定資産としての利用 | 価格変動リスク回避、安定した利息収入 | DAI (MakerDAOで担保生成) |

| マイニング報酬・ステーキング利息の受け取り | 市場変動リスク回避、安定収益確保 | 一部の仮想通貨取引所・マイニングプール | |

| DAO(分散型自律組織) | 資金管理 | 透明性の高い資金運用、効率的な資金配分 | MakerDAO (DAIを管理) |

| インセンティブ付与 | 行動変容の促進、コミュニティ形成 | ウォーキングイベントでのJPYC自動付与 | |

| Web3、ゲーム、NFTマーケットプレイス | ブロックチェーンゲーム内の決済 | 安定したゲーム内経済、スムーズな取引 | |

| NFTマーケットプレイスでの決済 | 安定した価値での取引、手数料削減 | ||

| 企業独自のポイント交換 | 経済圏の拡大、ユーザーエンゲージメント向上 | 台湾ファミリーマートのポイントUSDC交換 | |

| その他(未来の可能性) | 給与・報酬支払い(ペイロール) | 通貨下落リスク回避、グローバルな報酬受け取り | トルコ・アルゼンチンでの生活費保護、アフリカでのフリーランス報酬受取 |

| M2M(IoT経済圏)決済 | スマートホーム・EVの自動決済、産業機械の自動発注 | スマートホーム、自動運転モビリティ、産業機械 | |

| 寄付・クラウドファンディング | 透明性のある資金集め・分配、迅速な支援 | Gitcoin Grants, Giveth | |

| 仮想通貨デビットカードへのチャージ | カード利用時の価格変動リスク回避 | Crypto.com, Binanceのデビットカード | |

| エスクローサービス | 価格変動リスクの少なさ、スマートコントラクトによる自動執行 | Kleros | |

| 自動送金・サブスクリプション | 給与や定期支払いの自動化、ストリーミング送金 | Sablier, Superfluid |

日本のステーブルコインが描く未来:国際競争力とWeb3産業の振興

日本の規制アプローチの独自性と国際的な立ち位置

日本は、2022年の資金決済法改正により、他国に先行してステーブルコインに関する規制を導入しました 。この日本の枠組みは、世界でも特に詳細かつ構造化されたものの一つであり、発行と流通の両方について明確なルールを提供しています 。

このアプローチの最大の特徴は、「現実的かつ成長志向」である点にあります 。特に注目すべきは、準備金要件の緩和です。従来の100%現金預金という厳格な要件を緩和し、国債を含む預金以外での運用を認めることで、発行者が準備金から利回りを得ることを可能にしました 。これは、ステーブルコイン発行のビジネスモデルを成り立たなくさせるような過度な規制を避け、国内企業が円建てステーブルコインを発行するインセンティブを与えようとする意図的な産業政策と解釈されます 。このアプローチは、米国で見られるようなイデオロギー的で政治的な議論よりも、明確性と実用性を優先していると評価されています 。この戦略は、金融の安定性を確保しつつ、イノベーションを促進しようとする日本の明確な戦略を示しています。規制の明確化と同時にビジネスの持続可能性を考慮することで、国内外からの投資と技術開発を誘致し、日本をデジタル経済のハブへと変貌させる可能性を秘めていると言えるでしょう。

円建てステーブルコインがWeb3産業にもたらす具体的なインパクトと国際競争力強化への貢献

円建てステーブルコインの登場は、日本のWeb3産業に多大なインパクトをもたらし、国際競争力強化に貢献すると期待されます。

- Web3インフラの確立: 円建てステーブルコインは、Web3、デジタル資産取引、メタバースなどの産業振興において不可欠な決済手段となり、日本が国際競争力を発揮し得る分野を強化するでしょう 。安定した円建てのデジタル通貨が利用可能になることで、これらの分野での開発や利用が加速します。

- 国内エコシステムの活性化: 日本円ベースでの取引基盤が整うことで、海外の仮想通貨サービスを円建てで利用できる橋渡し役となり、国内のブロックチェーン活用を促進します 。これにより、日本人ユーザーにとって使いやすい分散型金融(DeFi)環境が整うことになり、国内のWeb3エコシステム全体の活性化が期待されます 。

- 新たなビジネスモデルの創出: ステーブルコインの導入は、サプライチェーンの高度化やハンドリングコストの低減など、ビジネスにおける新たな効率化をもたらす可能性があります 。自動送金、サブスクリプション、サプライチェーン・貿易金融、寄付・クラウドファンディングなど、プログラマブルな特性を活かした多様なユースケースが日本でも生まれる可能性を秘めています 。

- 国債市場への影響: JPYC発行会社の岡部氏の見解では、ステーブルコインは「巨大な国債消化装置」となり得るという重要な指摘があります 。米国ではTetherやCircleが米国債の主要な買い手となっている事例があり 、日本でも円建てステーブルコインの流通量が増加すれば、同様に日本国債の主要な買い手となる可能性があります。これは、日本の金融市場に新たな資金流入チャネルを生み出し、国債の安定消化に貢献する一方で、発行体の信用リスクが国債市場に波及する可能性も考慮する必要があるでしょう。この潜在的な影響は、ステーブルコインが単なる決済手段に留まらず、国家レベルの金融政策や市場構造に影響を与える存在になり得ることを示唆しています。金融当局は、ステーブルコインの普及がもたらす新たなリスクと機会を慎重に評価し、既存の金融システムとの調和を図る必要があるでしょう。

今後の課題と展望

日本のステーブルコイン市場の本格的な普及とWeb3産業の振興には、いくつかの課題が残されています。

- 銀行・決済事業者との連携: 今後、銀行や決済事業者との連携が進み、国際送金、法人間取引、個人決済など利用の幅が広がる見通しですが 、その具体的な進展が求められます。

- 発行・流通事例の加速: 改正法施行後10ヶ月が経過しても、必要な業登録を取得した業者や実際の発行・流通事例がまだ確認されていないという現状は、重要な課題を示しています 。自主規制団体の設立も準備段階であり 、市場の活性化にはさらなる推進が必要です。

- 銀行本体による発行の課題: 関連法令においてステーブルコインの発行は為替取引と位置付けられているにもかかわらず、銀行本体によるパーミッションレス型ステーブルコインの発行は行政実務上認められない扱いとなっている点が、今後の課題の一つです 。この点は、既存金融機関のWeb3分野への本格参入を阻害する要因となり得ます。

- Web3スタートアップの資金調達: ステーブルコインによる出資受け入れへの需要があるものの、会社法上の検査役調査の要否が不明確であることや、調査が必要となった場合の手続的・金銭的負担から、そのような出資の受け入れが難しい状況にあると指摘されています 。これは、Web3スタートアップの成長を阻害する要因となり得ます。

- 国際的なイコールフッティング: 他の主要法域で準備資産として国債を含む預金以外での運用を認める規制が導入されていることを踏まえ、国内事業者のグローバル市場における競争力を毀損しないための継続的な規制調整が必要とされています 。

法整備の先行は評価されるべきですが、それが即座に市場の活性化に繋がるわけではありません。法と実務の間のギャップ、既存金融機関の参入障壁、そしてスタートアップが直面する具体的な課題を解消することが、日本のWeb3産業を真に振興し、円建てステーブルコインを普及させるための喫緊の課題であると言えます。政府と民間が連携し、これらのボトルネックを解消していくロードマップが求められるでしょう。

デジタル経済のインフラとしての日本円ステーブルコイン

今回の国内初の円建てステーブルコイン「JPYC」の金融庁承認は、日本がデジタル経済の新たなフェーズへと移行する重要な一歩です。円建てステーブルコインは、単なる決済手段に留まらず、Web3エコシステムの基盤、国際送金の効率化、そして新たなビジネスモデル創出の鍵となるでしょう 。

世界各国がステーブルコインの規制整備を進める中、日本は他国に先行して詳細かつ実用性を重視した独自の戦略で国際競争力を高めようとしています 。この戦略が成功すれば、日本はデジタル通貨とWeb3技術の融合において、世界をリードする存在となる可能性を秘めています。

ステーブルコインは、私たちの生活に欠かせない存在へと成長していく可能性を秘めています 。このデジタル変革の波に注目し、その進化がもたらす新たな機会を捉えることが、これからの時代を生きる私たちにとって重要となるでしょう。