速報!メタプラネットがビットコインを爆買い!その驚きの規模とは?

先日、X(旧Twitter)上で流れた【速報】メタプラネット社が780 BTCを追加購入!これで総保有数は17,132 $BTC に到達というニュースは、多くの投資家や仮想通貨コミュニティに大きな衝撃を与えました。この最新の購入は、単なる一時的な投資ではなく、同社が推進する壮大なビットコイン戦略の一環であり、その規模とペースは目を見張るものがあります。

具体的に見ていくと、メタプラネットは2025年7月28日に780ビットコイン(BTC)を追加取得したことを発表しました 。この購入にかかった費用は136億6600万円に上り、1BTCあたりの平均購入価格は1752万454円でした 。今回の取得により、同社のビットコイン総保有枚数は驚異の1万7132BTCに達し、総購入額は2532億8200万円となりました。これに伴い、全体の平均購入価格は1BTCあたり1478万4159円に更新されています 。注目すべきは、今回の購入が前回の購入からわずか2週間ぶりという速さで行われた点です 。

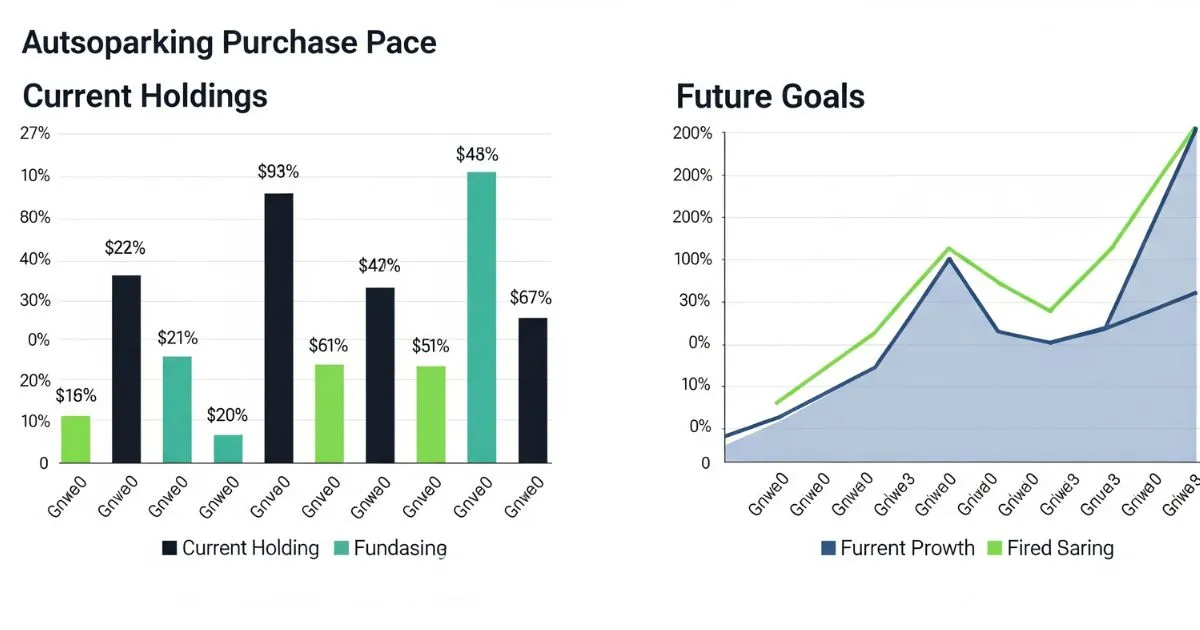

この一連の動きは、メタプラネットがビットコインを短期的な投機対象としてではなく、長期的な財務戦略の柱と位置付け、継続的かつ計画的に保有量を増やしていることを明確に示しています。同社はビットコインの「蓄積フェーズ」にあり、その姿勢は非常に一貫しています 。現在の保有量である17,132BTCは、同社が掲げる2025年末の目標である10,000BTC超を既に大きく上回っており、2026年末の目標である21,000BTCにも着実に近づいています 。これは、同社のビットコイン蓄積が非常に速いペースで進んでおり、目標達成に対する強いコミットメントと実行力を市場に示していると言えるでしょう。

「日本版マイクロストラテジー」メタプラネットってどんな会社?

メタプラネットのビットコイン戦略を理解するためには、まず同社がどのような企業であるかを知る必要があります。株式会社メタプラネット(東証スタンダード:3350)は、かつてホテル運営事業を主力とし 、さらにその前はCDやレコードの販売を手掛けていたという、複数の事業モデルを経験してきたユニークな経緯を持つ企業です 。しかし、2024年からはその事業戦略を大胆に転換し、「ビットコイン財務企業(Bitcoin Treasury Company)」として日本の金融市場に新たな潮流を生み出しています 。

この転換は、過去の事業モデルが持続的な成長や十分な収益性を確保する上で課題に直面し、結果として新たな成長ドライバー獲得への強いニーズから生まれた可能性を示唆しています 。ビットコイン中心戦略への移行は、単なる新規事業の追加ではなく、企業の中核的価値提案と資産構成を根本から再定義する試みと言えるでしょう 。これは、同社が企業の存続と成長をかけた経営判断であり、その覚悟の強さがうかがえます。

メタプラネットは、米国のマイクロストラテジー社と類似した戦略を採用していることから、しばしば「日本版マイクロストラテジー」と称されています 。その主な目的は、企業価値の最大化を目指し、主要な準備資産としてビットコインの保有量を積み増すことです 。日本で初にして唯一の上場ビットコイントレジャリー企業としての地位を確立している点は画期的であり 、この呼称は同社の戦略を投資家に分かりやすく伝える強力なツールとなっています 。しかし、同時に、同社の評価や株価動向がマイクロストラテジー社やビットコインの価格変動に強く影響される可能性も内包しています 。同社の株価がビットコインと連動する動きを見せることが多く、「ビットコイン関連株」とみなされていることからも、ブランドイメージ形成と市場リスクが表裏一体であることが分かります 。

このような大胆な転換を可能にした背景には、経営陣のビットコインの将来性に対する強い確信があります 。CEOのサイモン・ジェロビッチ氏は、「メタプラネットはビットコインを長期的に蓄積することにフォーカスするべき戦略を変更した。それが(メタプラネット社の)株主にとって最も価値があることだと信じているからだ」と語り、「ビットコインオンリー」の姿勢を明確にしています 。

なぜ今、ビットコインを大量購入するのか?その壮大な戦略に迫る

メタプラネットがこれほどまでにビットコインの大量購入に踏み切るのには、明確かつ壮大な目的があります。その核心には、ビットコインを単なる投機対象ではなく、企業価値を最大化するための戦略的資産として捉えるという考え方があります 。

まず第一に、ビットコイン購入の目的として挙げられるのが「インフレリスクのヘッジ」です 。特に、進行する円安に対する防衛策として、ビットコインを価値保存手段と見なしています 。CEOのサイモン・ジェロビッチ氏は、現在のフェーズを「とにかくビットコインを蓄積する『ゴールドラッシュ』のようなフェーズにある」と表現しており 、この言葉からは、ビットコインが持つ将来的な価値上昇への強い期待がうかがえます。

しかし、同社の戦略は単なるインフレヘッジや価値貯蔵に留まりません。ビットコインを「戦略的資産」として活用し、新たな収益源となる事業を買収する「攻めの経営戦略」を展開しています 。同社は、保有するビットコインをレバレッジとして使い、将来的に日本国内のデジタル銀行など「現金収益を生み出す事業」の買収を検討していることを明らかにしています 。これは、「現在の小売銀行よりも優れたデジタルサービスを提供することが可能になる」という、次世代の金融インフラ構築に向けた明確なビジョンに基づいています 。経営陣がビットコインのボラティリティをリスクとしてだけでなく、「チャンス」として捉えている姿勢の表れと言えるでしょう 。

メタプラネットの最終目標は、2027年までにビットコイン発行上限の1%にあたる21万BTCの保有を目指すという、極めて野心的なものです 。ビットコインの総発行量が2100万枚であることを考えると、21万BTCという目標は、単なる数値目標以上の「象徴的な意味合い」を持ちます。これは、同社がビットコインエコシステム内での影響力や存在感を確立しようとする強い意志の表れであり、長期的な市場リーダーシップを目指す野心を物語っています 。

この壮大な戦略は2段階に分かれています。第1フェーズはビットコインの大量保有に注力し、その後の第2フェーズでは、保有するビットコインを担保に融資を受け、現金収益を生み出す事業の買収に乗り出す方針です 。さらに、ビットコインエコシステム内での事業展開による追加収益機会の模索も計画しており 、「Bitcoin Magazine Japan」の運営を通じて、日本国内におけるビットコインへの理解を深め、その普及とエコシステムの発展に貢献する教育・メディア事業にも力を入れています 。

驚異の購入ペースと資金調達:現在の保有状況と今後の目標

メタプラネットのビットコイン購入ペースは、まさに「驚異的」と表現できます。2025年7月28日の780BTC追加購入 だけでなく、7月初旬には1BTCあたり107,700ドルで2,204BTCを追加購入しています 。さらに、わずか1週間で合計3,002BTC(約482億円相当)を取得した時期もありました 。2025年6月24日までに1,111BTC追加購入し、総保有量を11,111BTCに到達させたことも記憶に新しいでしょう 。また、2025年5月時点では7,800BTCを保有しており、その平均取得価格は約1,351万円でした 。

このような積極的な購入を支えるのが、同社の資金調達戦略です。メタプラネットは、株主価値の最大化を目指して積極的な資金調達と運用を行っています 。主な資金調達手段は新株発行であり、これには株式の希薄化リスクが伴います 。実際、2025年5月には最大56億円規模の第三者割当増資を発表し、そのうち44億円がビットコイン追加取得に充てられる予定でした 。

同社のビットコイン購入ペースは、単に「積極的」というだけでなく、「株式の希薄化を上回るペース」でビットコインを積み増しているという点で、そのコミットメントの強さが際立っています 。これは、資金調達による一時的な株式の希薄化を認識しつつも、それ以上にビットコインの価値上昇と保有量増加が株主価値に貢献すると見込んでいることを示唆しており、株主への価値還元という視点も強く意識した戦略的な購入であることが分かります。

資金調達手段に関して、CEOは転換社債の発行を否定し、将来的には優先株を通じた資金調達を検討していると述べています 。これは、「数年後に株価に連動した債務返済を求められる形にはしたくない」という考えを示しており、ビットコイン価格の大きな変動が財務状況に与える影響を考慮し、将来的な市場の不確実性に対して、より柔軟な資金調達構造を構築しようとしていることを示唆しています 。

メタプラネットは、今後もビットコイン保有量を拡大していく明確な目標を掲げています。2025年末までに10,000BTC超、2026年末までに21,000BTCの保有を目指し 、最終的には2027年までに21万BTCの保有を目標としています 。さらに、「1株あたりビットコイン保有量の最大化」を経営指標(KPI)としている点も特徴的です 。これは、単にビットコインの絶対量を増やすだけでなく、資金調達に伴う株式の希薄化を考慮しつつ、株主価値に直結する形で保有量を高めていくという意思の表れです。

メタプラネット ビットコイン保有量推移と目標

注: 平均取得価格は取得時期により変動。7月初旬の平均取得価格は107,700ドルを1ドル158円で換算 。総平均取得価格は2025年7月28日時点で14,784,159円 。

この表は、同社がどれだけ着実に、そして野心的に戦略を進めているかを明確に示しています。過去の購入履歴と現在の保有量、そして将来の目標を一覧で示すことで、読者はメタプラネットのビットコイン購入の「ペース」と「規模感」を直感的に把握できるでしょう。

米国マイクロストラテジーとの比較:日本企業の独自戦略

メタプラネットは「日本版マイクロストラテジー」と称されることが多く、両社には共通する戦略の根幹があります。どちらの企業も、ビットコインを主要な準備資産として大量に保有し、企業価値の最大化を目指しています 。また、ビットコイン価格の変動を単なるリスクとしてではなく、むしろ成長の「チャンス」として捉える姿勢も共通しています 。その結果、両社の株価はビットコイン価格と強く連動し、「ビットコイン関連株」とみなされています 。

しかし、メタプラネットは単なる模倣ではなく、日本市場の特性や自社の事業転換の経緯を考慮した「日本独自の進化形」を目指しています。

事業ポートフォリオにおける違い

米国のマイクロストラテジーはソフトウェア事業を主軸としていますが、メタプラネットは元々ホテル事業を主力とし、そこから大胆に転換してビットコインを企業の中核に据えました 。メタプラネットはビットコインを「核」に据えつつも、関連サービスや既存事業を組み合わせた多角的なアプローチを特徴としています 。

「買ってホールドするだけではない」戦略

マイクロストラテジーが純粋なビットコイン財務戦略に特化しているのに対し、メタプラネットは単にビットコインを保有するだけでなく、その活用にも積極的です。デリバティブ取引やカストディ管理、ホテルのビットコイン決済対応、さらには「Bitcoin Magazine Japan」の運営を通じた教育・メディア事業など、ビットコインエコシステム内での新規事業拡充も視野に入れています 。特に、ビットコインを基盤とした「現金収益を生み出す事業」(デジタル銀行など)の買収構想は、マイクロストラテジーの戦略とは一線を画す、より多角的な成長戦略を示唆しています 。これは、同社がビットコインを単なる財務資産ではなく、将来的な事業成長のエンジンと位置づけていることを示唆しています。

資金調達のアプローチ

マイクロストラテジーが優先株や転換社債を積極的に活用して資金を調達している一方で 、メタプラネットは新株発行による資金調達が主であり、転換社債を否定し優先株を検討するなど、より柔軟な資金調達策を模索している点が異なります 。これは、ビットコイン価格の変動リスクを直接的に債務返済に連動させたくないという、慎重なリスク管理の姿勢の表れです。

日本市場の特殊性

日本においては、ビットコイン現物ETFが未承認であるという特殊な市場環境があります 。このような状況下で、メタプラネットの株式は、日本の投資家にとってビットコインへの間接的な投資手段として注目を集めています 。

メタプラネットの存在は、日本で初にして唯一の上場ビットコイントレジャリー企業として、日本の伝統的な企業がデジタル資産を財務戦略の中心に据えることへの「先例」となり得ます 。その動きは、他の日本企業が同様の戦略を採用するきっかけとなり、日本におけるWeb3エコシステムの発展を加速させる可能性を秘めていると言えるでしょう 。

メタプラネット vs. マイクロストラテジー 比較

| 項目 | メタプラネット | マイクロストラテジー |

| 主要事業 | ホテル事業からビットコイン財務企業へ大胆転換 | ソフトウェア事業が主軸 |

| ビットコイン戦略 | ビットコインを主要準備資産とし、企業価値最大化を目指す | ビットコインを主要準備資産とし、企業価値最大化を目指す |

| 総保有BTC量 | 17,132 BTC (2025年7月28日時点) | 446,400 BTC (2024年中購入257,250 BTC含む) |

| 資金調達方法 | 主に新株発行、転換社債否定、優先株検討 | 優先株、転換社債、その他の負債証券を積極活用 |

| 特徴的な取り組み | ビットコインを活用したデジタル銀行買収構想、Bitcoin Magazine Japan運営、ホテル決済対応など | 純粋なビットコイン財務戦略に特化 |

| 最終目標 | 2027年までに21万BTC (ビットコイン発行上限の1%) | 210億ドルの株式、210億ドルの債券調達でBTC拡大 |

| 市場での位置づけ | 日本初・唯一の上場ビットコイントレジャリー企業 | 世界最大のビットコイン保有上場企業 |

この比較表は、両社の戦略の共通点と相違点を一目で理解するのに役立ちます。メタプラネットが単なる模倣ではなく、日本市場の特性や自社のビジョンを反映した独自の進化を遂げていることが明確になります。

ビットコイン戦略の光と影:リスクとリターンを徹底解説

メタプラネットのビットコイン戦略は、非常に高いリターンを期待できる一方で、それに伴う固有のリスクも存在します。この戦略の「光と影」を理解することは、同社の動向を評価する上で不可欠です。

リターンの可能性

ビットコイン戦略がもたらす最大の「光」は、ビットコイン価格の上昇による企業価値の飛躍的な増大の可能性です 。実際、同社の株価はビットコインの上昇につられ、1年3カ月で90倍超に爆騰した実績があります 。同社は「BTCイールド」という独自のKPI(重要業績評価指標)を採用しており、2024年10月から12月の期間には309.82%という高い数値を記録したと報告されています 。これは、ビットコイン戦略が企業業績に与える好影響を測る重要な指標です。

ビットコインの将来性については、多くの専門家が強気な予測を示しています。例えば、ARK Investのキャシー・ウッド氏は、ETF普及や制度整備を鍵として2030年に最大150万ドル(約2億2,000万円)の強気目線を示しています 。また、BrickkenのマーケットアナリストであるEnmanual Cardozo氏も、さらなる価格上昇を期待する投資家が多いと述べています 。これらの予測は、メタプラネットの戦略が長期的に大きな果実をもたらす可能性を示唆しています。

内在するリスク

一方で、この戦略には無視できない「影」も存在します。最も顕著なのは「ビットコイン価格変動リスク」です。ビットコインは短期間で50%以上価格変動することがあり、2022年には2021年の最高値と比較して70%以上もの下落を記録したこともあります 。このような大きな変動は、メタプラネットの企業業績や財務状況に直接的に影響を与え、伝統的な事業会社とは異なる、より投機的な財務特性を持つことを意味します 。

また、「株式希薄化リスク」も懸念されます。ビットコイン購入のための資金調達に伴う継続的な新株発行は、既存株主の株式価値を希薄化させる可能性があります 。さらに、ビットコイン価格の急激な変動は、同社の「財務基盤の脆弱化」を招く可能性も指摘されています 。ビットコインへの過度な依存は、財務の不安定化を招く懸念があるため、企業は余剰資金の範囲内で保有し、リスクを適切に管理しながら活用する姿勢が求められます 。

メタプラネットの経営陣は、ビットコインのボラティリティを「チャンス」と捉える一方で 、財務基盤の安定化も重要視しています 。しかし、同社の株価がビットコイン価格に強く連動するという事実と合わせて考えると、同社への投資は実質的にビットコインへのレバレッジ投資に近い性質を持つことを示唆しており、投資家は自身のリスク許容度に応じた慎重な検討が求められます。

「1株あたりビットコイン保有量の最大化」というKPIの採用は 、株式希薄化リスクを認識しつつも、ビットコイン保有による株主価値向上への強いコミットメントを示すものです。これは、短期的な利益だけでなく、長期的な企業価値向上を追求する姿勢の表れであり、投資家へのメッセージ性が高いと言えるでしょう。

メタプラネットの挑戦が示す未来の企業戦略

メタプラネットのビットコイン戦略は、単に一企業の財務戦略に留まらず、日本の企業文化や金融市場における「デジタル資産の受容度」を測る試金石となり得る、極めて重要な挑戦です 。伝統的な日本企業がデジタル資産を財務戦略の中心に据えるという点で画期的であり 、日本国内でのビットコイン現物ETFが未承認である現状において、メタプラネットの株式はビットコインへの間接的な投資手段として注目される存在となっています 。その成功は、他の日本企業が同様の戦略を採用するきっかけとなり、日本におけるWeb3エコシステムの発展を加速させる可能性を秘めています。

同社の戦略は、ビットコインを「デジタルゴールド」や「インフレヘッジ」としてだけでなく、「事業拡大のためのレバレッジ」として捉える新たな企業戦略モデルを提示しています 。CEOが「ビットコインの保有を『ゴールドラッシュ』のようなフェーズと捉え、将来的にはその保有資産をレバレッジとして使い、事業拡大を加速させる方針」と述べているように 、これは、ビットコインが単なる価値貯蔵手段から、企業の成長戦略を加速させるための「能動的な資産」へと位置づけが変化していることを示しており、従来の企業財務の枠を超えた革新的なアプローチです。

メタプラネットは、ビットコインを担保に資金調達し、デジタル金融分野への進出や事業買収を目指すという、次世代の金融インフラ構築に向けた動きを本格化させています 。さらに、事業のグローバル展開も視野に入れている可能性が示唆されており 、同社の挑戦は日本市場に留まらない影響を与えるかもしれません。今後、企業がビットコインを資産として組み込む動きはさらに広がる可能性があり 、メタプラネットはその先駆者として、その動向が注目されます。